釣掛式駆動2

釣掛式,吊りかけ式,つりかけ式,nose suspension drive

輪軸と台車の間には軸バネがあり、上限方向の衝撃を吸収している。

大歯車は輪軸に固定されており、大歯車を駆動する小歯車は電動機により駆動される。

大歯車に対して小歯車が無秩序に変位すると歯車が噛み合わなくなるため、吊り掛け方式では小歯車の軸である電動機の片側を輪軸に載せている。これにより小歯車は大歯車から一定の距離で変位する。

カルダン駆動との違いは、吊り掛け方式では、電動機の回転軸と小歯車が直結されている点である。

一方台車とはバネを経由して接続されている。

カルダン駆動が輪軸が見えるのに対して釣りかけ駆動は輪軸が主電動機に取り込まれているように見える。

車輪の内側の軸方向の間隔である、バックゲージに電動機及び歯車箱が直列に並ぶことになる。

軌道に対して電動機の揺れ等が1/2伝達され軌道に対して悪影響がある。

もちろん動いていない状態では電動機の重量がそのまま車輪に伝わるが動きに対してはバネが吸収するため1/2となる。

このような動的な重量をバネ下重量と呼び静止状態と区別している。

逆に、軌道からの衝撃も1/2電動機に伝わるため、電動機は堅固で重い構造となり、必然的に大型及び高回転に向かないものとなる。車輪も大型化する必要がある。

歯車は平歯車が用いられており独特の低音を奏でる。

また、大出力の電動機を使用する電気機関車に用いられる。

たとえば、国鉄の吊り掛け駆動用の主電動機MT-40(昭和22年)では

142KW(1時間定格)

電機子寸法が D*L 48*22

溝数 41

コイル数 12

端子電圧750V時、定格出力142kW、定格回転数870rpm(全界磁)、60%界磁 1100rpm で重量は約2tである。車輪径:910mm

下図は、吊り掛け駆動のイメージである。

図示している歯車比は、日本の大手私鉄における旅客車で最後に製作(1986年から1990年)された吊り掛け駆動方式の電車名鉄6750系である。主電動機は、112.5kW(TDK528) 設計速度は100 km/hである。

減速比 63:17(3.71)

車輪の上下動が電動機にも影響を与えているのがわかると思う。

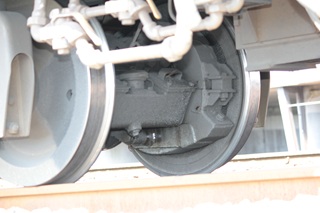

以下の写真は、三岐鉄道北勢線200系 K77編成の台車である。

以下にK77編成の主要な緒元をしめす。

編成の構成 1M3T クモハ277 サハ201 サハ101 クハ202 268人(114人)

後ろ3両は連接台車

| 電化方式 | 直流750 V, 架空電車線方式 |

| ナロゲージ 762 mm |

| 形式 | クモハ277 |

| 主電動機 | 三菱電機MB-466-AR 38 kW×4 |

| 主電動機定格 | 端子電圧750V時定格出力38kW |

| 歯車比 | 13:71 |

| 全長×全幅×全高 | 15600×2110×3670 |

| 重量 | 13.80t |

| 運転最高速度 | 45 km/h |

| 台車形 | KD219F |

| 軸箱支持装置 | 軸箱守+軸コイルバネ |

| 揺れ枕装置 | インダイレクトマウントコイルバネ

オイルダンパ |

| 牽引装置 | 揺れ枕守 |

| 固定軸距 | 1,650 |

| 車輪径 | 710 |

以下に上表と異なる車両であるが、釣掛式駆動走行音のリンクをしめす。

釣掛式駆動走行音(三岐鉄道北勢線) 1分7秒(mp3形式)