山本ワールド

駆動方式

概要

駆動装置は、主電動機のトルクを車輪に伝える装置であり、減速歯車と車軸で構成されている。

釣掛式,吊りかけ式,つりかけ式駆動装置,nose suspension drive

カルダン駆動方式

釣掛式はシンプルであるが、車輪の振動の1/2が電動機に伝わる。また軌道側からみると電動機等の振動が1/2伝わることになり軌道への負担が大きい。

整流子をもつ直流電動機は、振動によりフラッシュオーバーを誘発する危険がある。また、振動に耐えるために電動機を頑丈にしなければならなく重くなる。

レールの幅は決まっているため、同じ出力を得るには、電動機の直径を大きくする必要があり、車輪径の大型化にもつながる。

駆動系に振動が伝わりやすいことから歯車も頑丈にする必要があり、減速比の制限、歯車は平歯車になり騒音も大きい傾向になる。

減速比が大きく取れないことから高回転化により大出力化した電動機を採用できないなどの欠点があり、時代とともに、歯車と電動機の間に軸変位を吸収する継手をもちいるカルダン駆動が採用された。

カルダンは狭義にはFR方式の自動車で使われる、十字構造のユニバーサルジョイントを指すが、鉄道では、広義に解釈して軸変位を吸収する方式全般を示している。

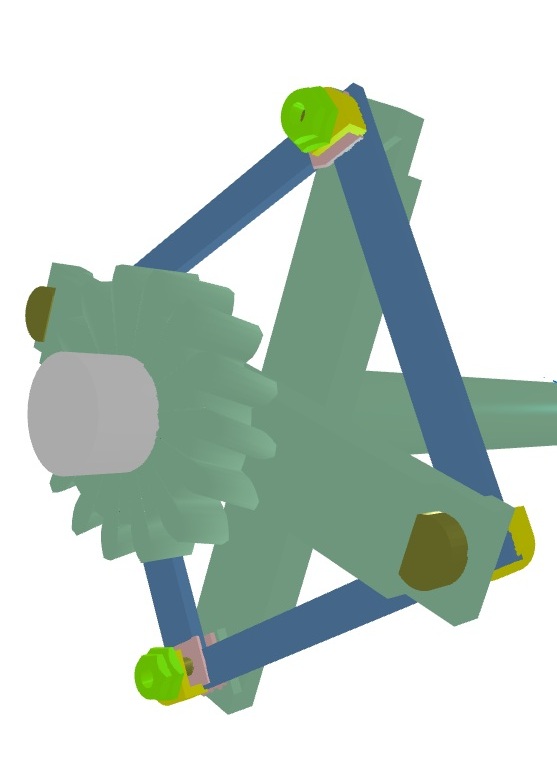

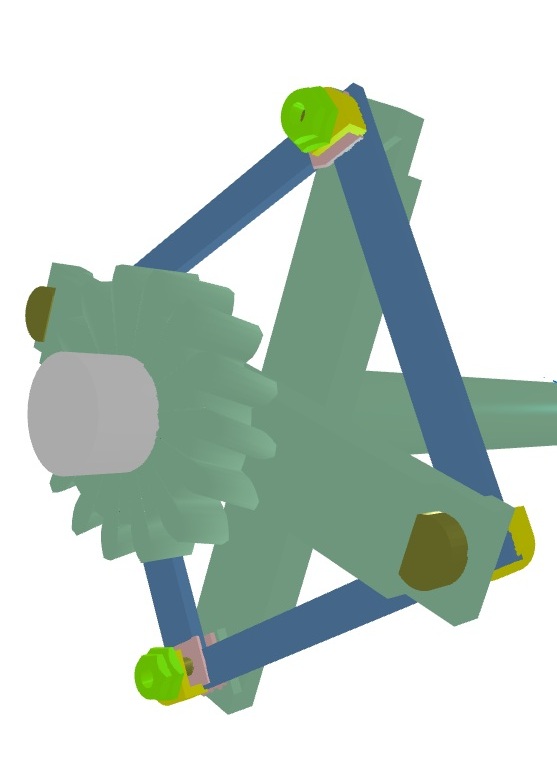

以下に歯車側のたわみ板の構造を示す。

青色で図示した菱形の短冊形の板がたわみ板である。国鉄 MT-54の場合、1㎜厚の鋼板を4枚重ねて構成されています。

軸に対して半径方向に両側ねじり棒の継手、90度回転した位置に歯車側の継手と接続されています。

たわみ板によりねじり棒と歯車の軸は、同一直線上のみではなく、変位した状態においても回転を伝達することができます。

以下に歯車側のたわみ板の構造を示す。

青色で図示した菱形の短冊形の板がたわみ板である。国鉄 MT-54の場合、1㎜厚の鋼板を4枚重ねて構成されています。

軸に対して半径方向に両側ねじり棒の継手、90度回転した位置に歯車側の継手と接続されています。

たわみ板によりねじり棒と歯車の軸は、同一直線上のみではなく、変位した状態においても回転を伝達することができます。

たわみ板と継手の接続は、リーマーボルト、継手、たわみ板、座金、折り曲げ座金、ナットの順で接続されている。

以下に、接続状況を示す。

たわみ板と継手の接続は、リーマーボルト、継手、たわみ板、座金、折り曲げ座金、ナットの順で接続されている。

以下に、接続状況を示す。

DT32台車(急行佐渡165系 新津鉄道資料館)

電動機、歯車装置の間にたわみ板継手がある。

DT32台車(急行佐渡165系 新津鉄道資料館)

電動機、歯車装置の間にたわみ板継手がある。

台車への架装方法、たわみ板のたわみ状況等は次のページで説明しています。

中実軸平行カルダン駆動方式2

台車への架装方法、たわみ板のたわみ状況等は次のページで説明しています。

中実軸平行カルダン駆動方式2

主電動機と歯車軸の間にたわみ板を2枚使用した継手を用いる形式である。

TDはTwin Discに由来するが、東洋電機製造(Toyo Denki)の略とも言われる。

主電動機と歯車軸の間にたわみ板を2枚使用した継手を用いる形式である。

TDはTwin Discに由来するが、東洋電機製造(Toyo Denki)の略とも言われる。

中空軸平行カルダンのねじり棒を短くしてコンパクトに収めた構造である。 たわみ板には現在、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が用いられている。 給脂が不要であるが、たわみ板の風切り音が発生するので円筒形状等に形状を変えたものも存在する。 以下に概略図をしめす。形状は、たわみ板を2枚組み合わせた構造である。 以下にWN継手の詳細を示す。構造図の下の図は、外歯車と内歯車のかみ合い状況を示している。

バックスラッシュが広いこと、クラウニング加工がされているので、内歯車と外歯車はそれぞれの回転中心にずれが生じても回転の伝達が可能である。

以下にWN継手の詳細を示す。構造図の下の図は、外歯車と内歯車のかみ合い状況を示している。

バックスラッシュが広いこと、クラウニング加工がされているので、内歯車と外歯車はそれぞれの回転中心にずれが生じても回転の伝達が可能である。

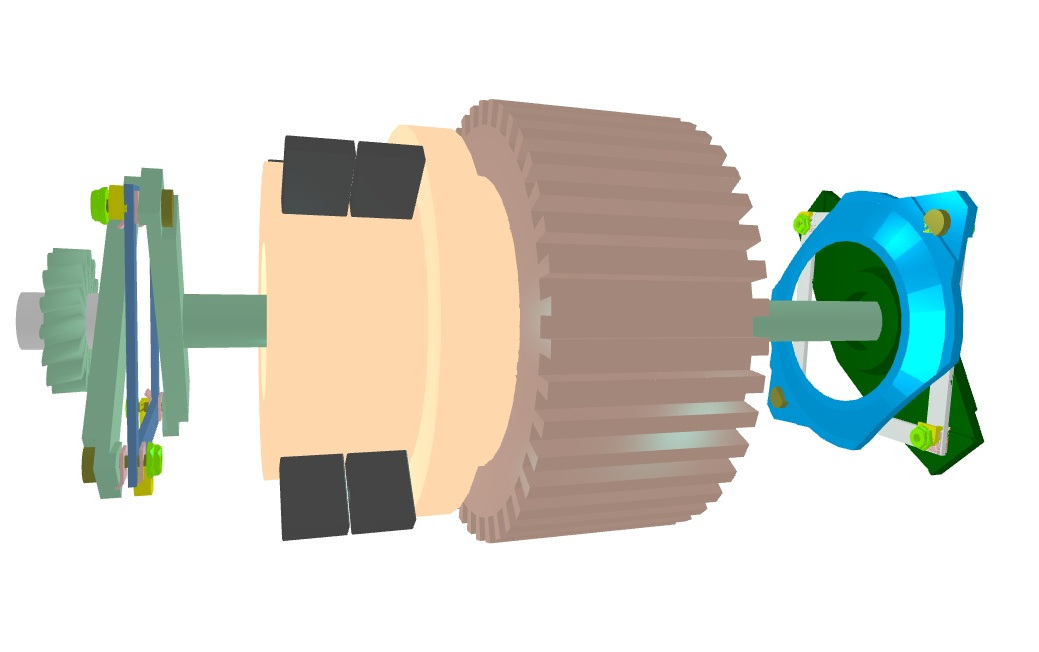

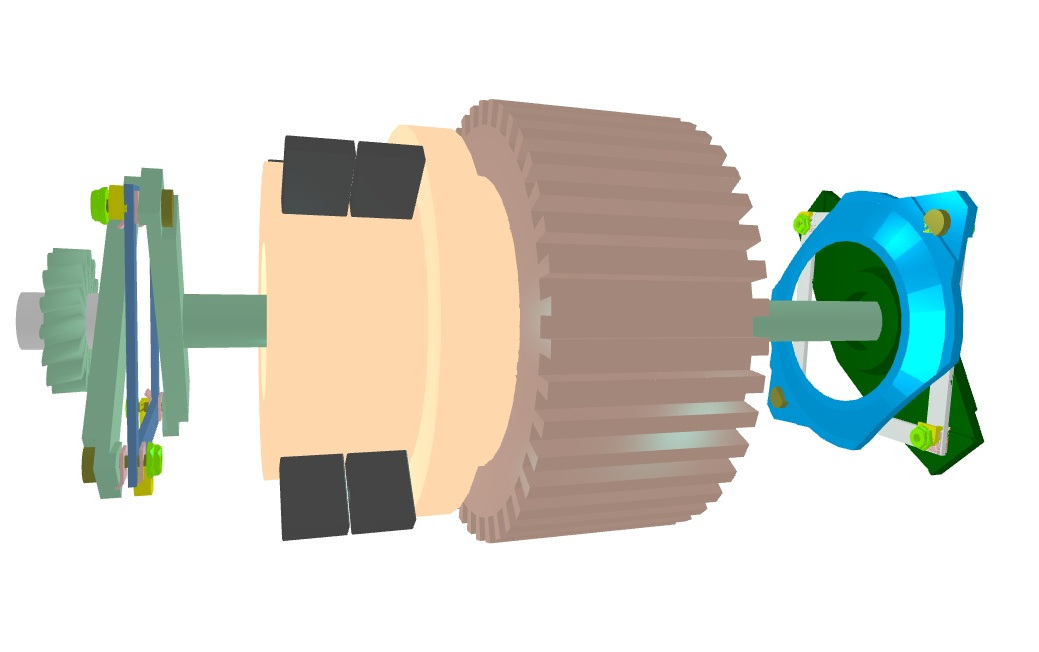

DT200台車(0系新幹線電車の台車)

左側が主電動機、中央にWN継手、右側が歯車箱、下側の太い軸が輪軸である。

DT200台車(0系新幹線電車の台車)

左側が主電動機、中央にWN継手、右側が歯車箱、下側の太い軸が輪軸である。

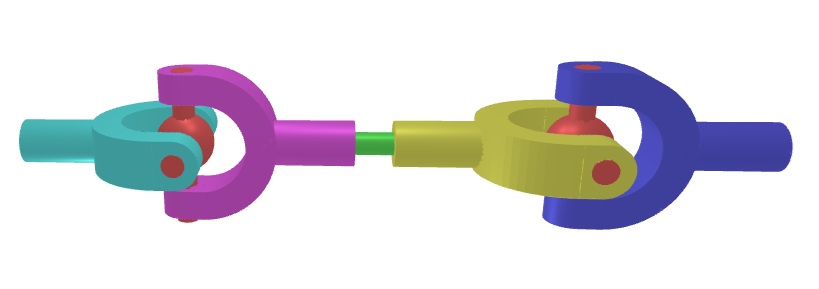

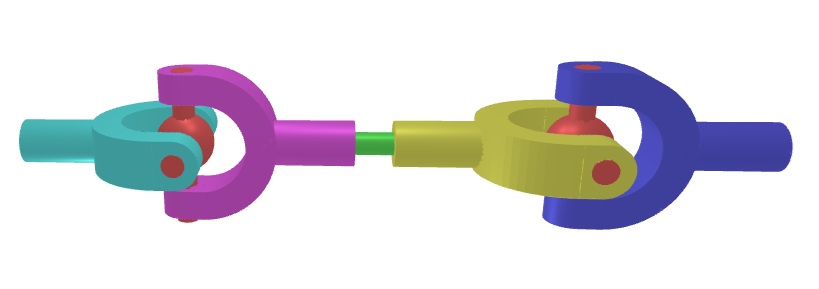

十字構造の自在継手(ユニバーサルジョイント)の例

輪軸とモータの軸が直角である。

モーターは台車枠に固定され、カルダンジョイントとプロペラシャフトと傘歯車を介して輪軸を駆動する方式である。

プロペラシャフトは長さ方向の変位を吸収するためにスプラインジョイントが設けられている。

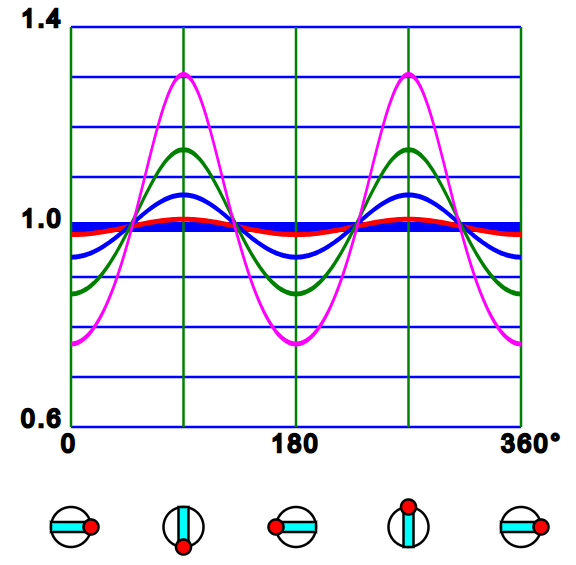

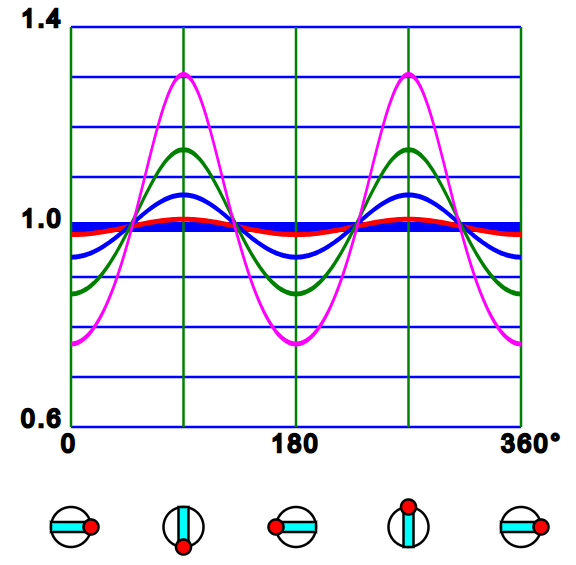

カルダンジョイントはジョイントが曲がっているとき、入力側が一定速度で回転しても、出力側は回転角に応じて、加減速する欠点がある。

下図は、入力軸の角度に対して、出力/入力の比率を表している。

したがって、2個のジョイントを用いヨークの向きをそろえ、二つのジョイントの偏角を同一とすると、加減速を打ち消し、等速に近い状態で伝達できるようにしている。

凡例 偏角赤色:10度青色:20度緑色:30度紫色:40度

十字構造の自在継手(ユニバーサルジョイント)の例

輪軸とモータの軸が直角である。

モーターは台車枠に固定され、カルダンジョイントとプロペラシャフトと傘歯車を介して輪軸を駆動する方式である。

プロペラシャフトは長さ方向の変位を吸収するためにスプラインジョイントが設けられている。

カルダンジョイントはジョイントが曲がっているとき、入力側が一定速度で回転しても、出力側は回転角に応じて、加減速する欠点がある。

下図は、入力軸の角度に対して、出力/入力の比率を表している。

したがって、2個のジョイントを用いヨークの向きをそろえ、二つのジョイントの偏角を同一とすると、加減速を打ち消し、等速に近い状態で伝達できるようにしている。

凡例 偏角赤色:10度青色:20度緑色:30度紫色:40度

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きをそろえると、加減速が打ち消され等速となる。打ち消すためには、二つのユニバーサルジョイントの偏角が同一平面上で、同一であることが条件である。

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きをそろえると、加減速が打ち消され等速となる。打ち消すためには、二つのユニバーサルジョイントの偏角が同一平面上で、同一であることが条件である。

偏角が同一になる条件(θ1=θ2)は、Z形配置とM形配置の2種類である。Z形配置が自動車のFR車や気動車で用いられる。M形配置は、自動車のステアリングに使用される。

偏角が同一になる条件(θ1=θ2)は、Z形配置とM形配置の2種類である。Z形配置が自動車のFR車や気動車で用いられる。M形配置は、自動車のステアリングに使用される。

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きを90度ずらすと、さらに加減速が激しくなるため注意が必要である。

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きを90度ずらすと、さらに加減速が激しくなるため注意が必要である。

中空軸平行カルダン駆動方式

たわみ板と継手の接続は、リーマーボルト、継手、たわみ板、座金、折り曲げ座金、ナットの順で接続されている。

以下に、接続状況を示す。

たわみ板と継手の接続は、リーマーボルト、継手、たわみ板、座金、折り曲げ座金、ナットの順で接続されている。

以下に、接続状況を示す。

DT32台車(急行佐渡165系 新津鉄道資料館)

電動機、歯車装置の間にたわみ板継手がある。

DT32台車(急行佐渡165系 新津鉄道資料館)

電動機、歯車装置の間にたわみ板継手がある。

台車への架装方法、たわみ板のたわみ状況等は次のページで説明しています。

中実軸平行カルダン駆動方式2

台車への架装方法、たわみ板のたわみ状況等は次のページで説明しています。

中実軸平行カルダン駆動方式2

中実軸平行カルダン駆動方式

電機子が中空となっていない。中空軸平行カルダンに比べると軸を細くできるため、軸受けの負担が少なく高回転において有利である。TD継手

中空軸平行カルダンのねじり棒を短くしてコンパクトに収めた構造である。 たわみ板には現在、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が用いられている。 給脂が不要であるが、たわみ板の風切り音が発生するので円筒形状等に形状を変えたものも存在する。 以下に概略図をしめす。形状は、たわみ板を2枚組み合わせた構造である。

WN継手

開発に携わった、2つの会社、Westinghouse(ウェスティングハウス・エレクトリック)、Natal(ナタル)の頭文字をとって、WN継手により主電動機と歯車軸の間の衝撃を吸収する。 単に歯車形軸継手とも呼ばれる。 上図は、外筒を半分カットした状態を示している。 外筒内の内歯車に内筒の外歯車を嚙み合わせて回転を伝達する。 外歯車はバックラッシュが大きく、さらにクラウニング加工がされており、軸が変位しても回転を伝達することができる。 クラウニング加工は歯車の刃先を丸く加工することである。 WN接手では、内歯車と外歯車を2組、背中合わせに組み合わせて歯車軸と主電動機の軸のずれを許容できるようにしている。 クラウニング加工により変位を許容できるが、逆に遊びが多くなり、主電動機で駆動していない場合は、歯車の歯の隙間により歯車自由に振動するため騒音が発生する。 外筒は両側の外歯車に支えられているが、左右方向の位置が定めるために、外歯車間にスプリング又は、ゴムにより左右の外歯車のセンターに外筒のセンターが合うようにしている。

直角カルダン駆動方式

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きをそろえると、加減速が打ち消され等速となる。打ち消すためには、二つのユニバーサルジョイントの偏角が同一平面上で、同一であることが条件である。

下図のように二つのユニバーサルジョイントのヨークの向きをそろえると、加減速が打ち消され等速となる。打ち消すためには、二つのユニバーサルジョイントの偏角が同一平面上で、同一であることが条件である。

偏角が同一になる条件(θ1=θ2)は、Z形配置とM形配置の2種類である。Z形配置が自動車のFR車や気動車で用いられる。M形配置は、自動車のステアリングに使用される。

偏角が同一になる条件(θ1=θ2)は、Z形配置とM形配置の2種類である。Z形配置が自動車のFR車や気動車で用いられる。M形配置は、自動車のステアリングに使用される。

Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.